Mit der Wahl des Welses zum Fisch des Jahres 2026 haben sich der Deutsche Angelfischerverband, das Bundesamt für Naturschutz und die Gesellschaft für Ichthyologie für einen Wasserbewohner entschieden, der nicht bedroht ist, aber durch seine Größe, Fähigkeiten und Aussehen durchaus gemischte Gefühle hervorruft: den Wels. Auch das AVN-Team ist von Deutschlands größtem heimischen Süßwasserfisch fasziniert. Wir haben Euch hier ein paar spannende Fakten zur Lebensweise, Erkenntnisse zum ökologischen Einfluss und Erfahrungswerte zum Angeln auf den beeindruckenden Raubfisch zusammengefasst. Außerdem könnt Ihr Euch hier unseren Flyer zum heimischen Wels (Silurus glanis) herunterladen. Mehr Infos findet Ihr außerdem in unserem Fischlexikon.

So lebt der Wels: Spannende Fakten

Profiteur menschengemachter Probleme? Der Wels im Ökosystem

Angeln auf Wels: Was gibt es zu beachten?

So lebt der Wels: Spannende Fakten

Gigantischer Gewässerbewohner

Er kann bis zu 3 Metern lang, über 100 kg schwer und ca. 80 Jahre alt werden. Sein Maul ist so riesig, dass beim blitzartigen Öffnen ein Sog entsteht, der kleine Beutetiere direkt in seinen Rachen befördert. Seine perfekt auf die Dunkelheit abgestimmten Sinnesorgane machen ihn zum Meisterjäger bei Nacht und im trüben Wasser. Da der Wels sich bei der Jagd auf seine langen Barteln (mit denen er hervorragend tasten schmecken und riechen kann) verlässt, ebenso wie auf seine Elektrorezeptoren (mit denen er Beute am Gewässerboden sondiert), haben sich seine Augen zu kleinen Kugeln zurückgebildet. All das sind Eigenschaften, die in der menschlichen Fantasie für ausreichend Stoff sorgen, um unserem größten heimischen Süßwasserraubfisch mit einem gewissen Gruselgrad zu begegnen. Waller gehören im Reich der Fische aber auch zu den eher „klugen Kandidaten“, die erstaunlich lernfähig sind, hingebungsvolle Brutpflege betreiben (zumindest die Väter) und es somit schaffen, sich wechselnden Umwelten hervorragend anzupassen – mit verschiedenen Vor- und Nachteilen für Mensch und Natur. Außerdem sind sie ein köstlicher Speisefisch. Lest hier ein paar spannende Fakten.

Heimische Welse (Silurus glanis) können bis zu 3 Meter groß und über 100 kg schwer werden. © Matthias Emmrich (AVN)

Ein breiter Speiseplan mit kleinen Zähnchen

So beeindruckend groß das Maul des Welses ist: Mit seinen schmirgelpapierähnlichen Bürstenzähnen kann er keinen Eindruck schinden. Diese sind eher klein, nach innen gerichtet und erinnern an Borsten. Sie sitzen im vorderen Maul und auf der Zunge und dienen dazu, eingesaugte Beute festzuhalten. Das Nahrungsspektrum vom Waller ist weit gefächert. Tatsächlich kann er auch Vögel und kleine Säugetiere fressen. Meist ernährt er sich aber von kleinen Fischen und Krebsen. Jungtiere haben vor allem wirbellose Kleintiere auf dem Speiseplan. Erst mit zunehmender Größe kommt Fisch als Nahrung dazu.

Hunderte kleine Zähne befinden sich auf dem Ober- und Unterkiefer der Welse. © Matthias Emmrich (AVN)

Bei diesem kleinen Waller standen Schwarzmundgrundeln auf dem Speiseplan. © Matthias Emmrich (AVN)

Fürsorgliche Fischväter

Beim Waller ist das Männchen für den Bruterfolg zuständig. Dieses bewacht das Gelege und schützt es so vor Fressfeinden. Mit seinen Flossen fächelt Vater Wels Wasser zu den Eiern und später auch zu den geschlüpften Larven, um diese mit Sauerstoff zu versorgen. Erschreckende Begegnungen mit Menschen, bei denen Waller zum Angriff übergehen, sind darauf zurückzuführen, dass der Fisch sein Nest verteidigt. Richtig beißen können die Riesen nicht, auf eine schmerzhafte Verletzung anlegen sollte man es aber auch nicht.

Profiteur menschengemachter Probleme? Der Wels im Ökosystem

Meister der Anpassung

Der Wels versteht es perfekt, sich an wandelnde Umweltbedingungen anzupassen. Der Klimawandel spielt der wärmeliebenden Art in die Karten, sodass er mittlerweile in vielen Gewässern präsent ist und die Bestände vielerorts zunehmen. Ein wechselndes Beuteangebot stellt für den Waller kein Problem dar. Aufgrund seines breiten Nahrungsspektrums kann er je nach Verfügbarkeit zwischen Fischen, Muscheln, Krebstieren, Wasservögeln und Kleinsäugern variieren. Seine ausgeklügelten Sinnesorgane ermöglichen es dem Raubfisch zudem, sowohl lauernd in einem Versteck auf Beutefische zu warten, als auch aktiv am Gewässergrund oder an der Wasseroberfläche nach Nahrung zu suchen. Zusätzlich zu diesen physiologischen Voraussetzungen passt der Meisterjäger sein Jagdverhalten an. Wissenschaftliche Studien aus Frankreich und Deutschland haben gezeigt, dass Welse in großen Flüssen mit Stauwehren zu Wanderungszeiten von Lachs, Meerforellen und Neunaugen gezielt Fischtreppen und Umgehungsgerinne aufsuchen, um die Wanderfische dort abzufangen. Sie können aufgrund dieses intelligenten Verhaltens also tatsächlich zu einer weiteren Gefahr für Wanderfischbestände werden.

Staustufen im Wasser erschweren oder verhindern den Aufstieg von Wanderfischen. Welse wissen den Umstand für sich zu nutzen. © Florian Möllers (AVN)

Fazit: Ein gefräßiger „Schädling“?

Es wird immer wieder behauptet, der Waller fräße sämtliche Gewässer leer. Das stimmt so natürlich nicht. Aber insbesondere in vom Menschen stark veränderten Ökosystemen, mit verbauten Gewässern und in Kombination mit dem Klimawandel, stehen Welse derzeit als Gewinner dar.

Angeln auf Wels: Was gibt es zu beachten?

Welse angeln und verwerten

Waller sind extrem schmackhafte Speisefische und können aus fast allen Gewässern mit Blick auf die steigenden Populationszahlen bedenkenlos entnommen werden. Beim Filetieren sollte man jedoch sehr „grob“ vorgehen und großzügig sämtliches Muskel- und Fettgewebe entfernen. Insbesondere das Fettgewebe kann sich negativ auf den Geschmack des Fleisches auswirken. Mit zunehmender Größe steigt auch der Fettanteil, sodass die kleineren Tiere bis ca. 1,2 m mitunter die besten Speisefische sind. Wer gezielt Welse entnehmen will, muss auch auf eine tierschutzgerechte Betäubung und Tötung vorbereitet sein. Viele „normale“ Fischbetäuber/Prieste sind für Waller nämlich unterdimensioniert und betäuben gerade größere Fische nicht wirksam. Nur mit großen Schlaghölzern, idealerweise mit einem langen Griff, kann die entsprechende Kraft aufgewendet werden, den Waller wirksam zu betäuben. Für die Tötung eignet sich am besten der Kiemenbogenrundschnitt, um den Fisch schnell zu entbluten.

Ein Waller mit idealer Speisefischgröße. © Matthias Emmrich (AVN

Zur tierschutzgerechten Tötung ist ein großer Priest Pflicht. Die anschließende Durchtrennung der Kiemenbögen lässt den Fisch entbluten. © Matthias Emmrich (AVN)

Welsfleisch kann sehr köstlich zubereitet werden. © Matthias Emmrich (AVN)

Altersbestimmung beim Wels: Wie alt ist mein Fang?

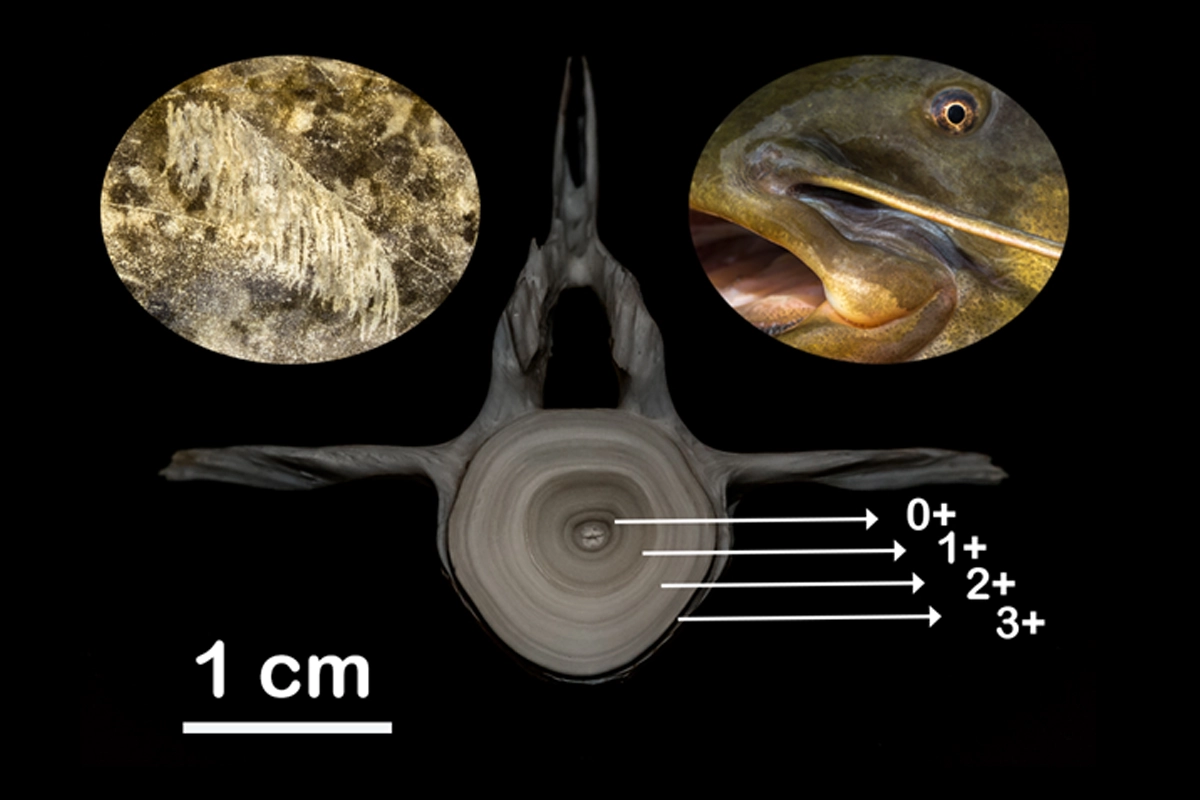

Wusstet ihr eigentlich, dass man das Alter der Welse sehr einfach an den Wirbeln ablesen kann? Wie bei einem Baum, können ohne Hilfsmittel an den getrockneten Wirbeln konzentrische Ringe gezählt werden, die einem das Alter des Fisches verraten. Die dunklen Ringe bilden sich im Winter und Frühjahr, wenn die Fische kaum oder gar nicht wachsen.

Dieser Waller von 80 cm war vier Jahre alt. Die Jahresringe sind deutlich zu erkennen. © Matthias Emmrich (AVN)

Wels ist nicht gleich Wels

Der heimische Wels trägt den wissenschaftlichen Artnamen Silurus glanis. Es gibt aber auch nicht heimische Welse in unseren Gewässern: Zwergwelse (wissenschaftlich Ameiurus sp.) – auch Katzenwelse genannt. Diese Arten sind, wie der Name schon sagt, deutlich kleiner und gelten als invasiv. Diese gebietsfremden Fische dürfen nicht in Gewässer ausgesetzt werden! Wenn ihr einen Zwergwels an Eure Angel bekommt, solltet ihr diesen entnehmen und sinnvoll verwerten.

Dieser Katzenwels (Ameiurus sp.) ist nicht heimisch sondern invasiv und gehört nicht in unsere Gewässer! © Matthias Emmrich (AVN)